Große Cloudanbieter transformieren die IT-Landschaft durch ihre hochskalierbare Infrastruktur. Diese „Hyperscaler“ bieten nicht nur kosteneffiziente SaaS-Lösungen, sondern ermöglichen auch mittelständischen Unternehmen den Zugang zu fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit. Mit dem EU Data Act und Initiativen wie Manufacturing-X wird die neue Datenökonomie weiter gefördert und geschützt.

Hyperscaling: Cloud und Datenökonomie im Wandel

Zu den großen Cloudanbietern mit SaaS-Angeboten gehören Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Services. Hyperscaler werden sie deshalb genannt, weil ihre IT-Architektur auf stark schwankender Last optimiert ist, um sich jederzeit an eine rasch steigende Anzahl von Useranfragen anpassen zu können. Dabei werden Rechenzentren von diesen heute nicht mehr von A bis Z realisiert, sondern sie stellen ihre Dienste – mithilfe nationaler und lokaler Netzanbieter – zur Verfügung, etwa auch in Deutschland. So hat sich ein neues Ökosystem, praktisch eine „Lieferkette“ für Clouds, herausgebildet.

Auch mittelständische Unternehmen können also ohne weiteres SaaS-Angebote der großen Hyperscaler direkt wahrnehmen, etwa für Business-Intelligence-Anwendungen oder zur intelligenten Suche in den eigenen Unternehmensdaten. Im Sinne eines erweiterten, digitalen Ökosystems nutzen viele Mittelständler jedoch auch Applikationen von weiteren Software-Anbietern, die im Hintergrund bei Hyperscalern auf eine Anwendungsplattform oder Infrastruktur aufsetzen – etwa Platform-as-a-Service (PaaS)- oder Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Lösungen.

Potenziale großer Anbieter intelligent und pragmatisch nutzen

Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, weshalb Clouddienste für Mittelständler relevant sind. Die Technologie und Performance, die hinter einigen Cloudanwendungen stecken, sind mit eigenen betrieblichen Mitteln nicht mehr zu stemmen. Clouds sind von der Computing-Leistungsfähigkeit her immer auf dem aktuellen Stand. In die Anwendungen fließen permanent neue Technologien – etwa aus der Artificial Intelligence (AI) – ein, deren Entwicklungsbudgets die Möglichkeiten eines Mittelständlers massiv übersteigen würden. So ist etwa die Realisierung der Integration einer Cyber-Security-Strategie zum Schutz der Unternehmensdaten in Zusammenarbeit mit den Experten des Hyperscalers in der Cloud wesentlich schneller und kostengünstiger als etwa eine On-Premises-Implementierung in Eigenregie.

Mittelständische IT-Verantwortliche müssen sich also überlegen, wo auf Clouddienste zurückgegriffen werden sollte. Hierbei darf auch das Thema Nutzererfahrung nicht außer Acht gelassen werden – sowohl die eigene Belegschaft als auch Kunden betreffend. Denn die einfache und intuitive Nutzung von Apps auf dem Smartphone oder Tablet hat die Erwartungshaltung und den Anspruch der Nutzer an die Usability von Anwendungen allgemein stark verändert. Den gewohnten Komfort aus dem Privatbereich erwarten Nutzer heute ganz selbstverständlich auch im Business-Umfeld.

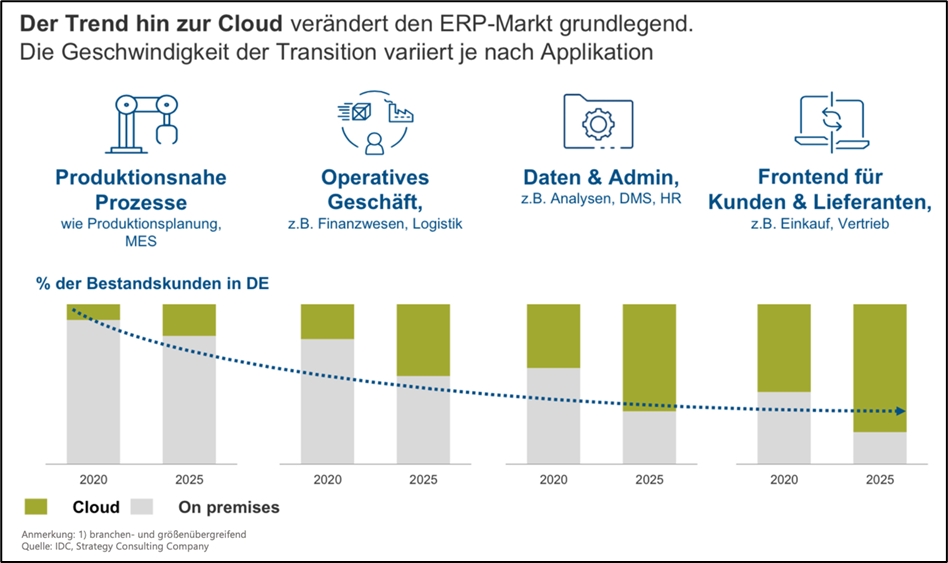

Die Tiefe eines Eingriffs ist allerdings der technologie-kritische Faktor. Im ERP-Bereich zeigt sich, dass man als mittelständisches Unternehmen einen evolutionären Pfad beschreiten sollte. Frontend-Anwendungen für Kunden und Partner lassen sich recht schnell Cloud-fähig umstellen. Je mehr es allerdings um produktionsnahe Prozesse geht, desto mehr verlangsamt sich die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen einen Übergang in die Cloud vollziehen (siehe Grafik). Hier gilt es, sich als Hersteller den Transformationsgeschwindigkeiten der Kunden anzupassen.

Von der neuen Datenökonomie profitieren – ohne die Kontrolle abzugeben

Wenn Unternehmen einem Dienstleister ihre Daten anvertrauen, stellen sich zwangsläufig Fragen: Wo speichert der „Andere“ meine Daten? Wie sicher sind sie und wie vertraulich bleiben sie? Nutzt der Service-Provider meine Daten, um sie weiterzuverarbeiten, zu veredeln und damit dann eigene, kostenpflichtige digitale Mehrwertdienste anzubieten?

Die letzte Frage weist in eine Richtung, die heute oft als Argument für die digitale Transformation genannt wird. Sobald ein Unternehmen umfassend digitalisiert ist, lassen sich – nicht zuletzt durch die Fähigkeiten von AI-Tools – aus dem entstehenden Datenpool völlig neue Erkenntnisse gewinnen und sogar gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden könnte ganz andere Dimensionen annehmen.

Bleibt die Frage, wie sich der technologische Vorsprung von Hyperscalern nutzen lässt, ohne sich gänzlich in ihre Hände zu begeben. Dies hat auch den europäischen Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Die EU will dabei einerseits die digitale Transformation in Europa fördern, anderseits ihre Unternehmen gegen eine dominante Disruption von außen schützen – und natürlich auch die Rechte der Verbraucher wahren.

Als juristische Grundlage zum Teilen und Austausch von Industriedaten hat das Europäische Parlament den „EU Data Act“ beschlossen. Die Effekte könnten enorm sein, denn nach Auffassung der Europäischen Kommission sind 80 Prozent der in der Industrie erhobenen Daten bisher noch ungenutzt. Sie rechnet damit, dass dies in etwa einem Volumen von 270 Milliarden Euro an zusätzlicher Wertschöpfung bis etwa 2028 entspricht und eine neue Datenökonomie einleiten könnte.

Anzeige | Kostenloses Webinar der Trovarit-Academy

|

|

A

|

Erfolgreiche Datenmigration: Tipps und Tricks für ein reibungsloses Verfahren

|

20.09.2024 |

| Thema: | Datenmigration, Datenmanagement |

| Referent: | Alex Ron, Trovarit AG |

Der Data Act soll sicherstellen, dass die Nutzer darüber entscheiden, was mit ihren Daten geschieht. Zudem soll der Data Act Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktposition ihren Vertragspartnern überlegen sind, daran hindern, diese zu einseitigen Zugeständnissen zu zwingen. Und schließlich soll das Gesetz den Wechsel von einem Dienstleister zu einem alternativen Anbieter im Cloud-Business erleichtern.

Um die im EU Data Act festgeschriebenen Vorgaben erfüllen und gesteckte Ziele erreichen zu können, hat die Politik eine Reihe sogenannter X-Initiativen gestartet, die eine geregelte Nutzung und den Austausch von Industriedaten ermöglichen sollen. Eine wichtige Rolle für die Fertigungsindustrie soll dabei Manufacturing-X übernehmen, bei der mit rund 50 Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Verbänden eine digitale Plattform für föderative Datenräume in diesem Industriezweig aufgebaut werden soll. Unternehmen sollen Daten über die gesamte Fertigungs- und Lieferkette souverän und gemeinsam nutzen können. Somit werden digitale Innovationen für mehr Resilienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsstärke ermöglicht. Während Manufacturing-X branchenübergreifend für die Industrie – von den Ausrüstern beziehungsweise dem Maschinenbau über Automotive bis hin zur Prozessindustrie – ausgerollt werden soll, fokussiert sich die Initiative Factory-X – als Pendant zu Catena-X für die Automobilbranche – speziell auf die deutsche Maschinenbauindustrie.

Ausblick

Wie stellt nun aber ein mittelständisches Unternehmen die eigenen Weichen für diese neue Form der Datenökonomie? Zunächst gilt es, sich kontinuierlich über die Arbeit bereits etablierter Initiativen, Projekte und die Gremienarbeit von Verbänden wie VDMA und ZVEI in Sachen Manufacturing- oder Factory-X zu informieren. Bis deren Aktivitäten einen ausreichenden Reifegrad erreicht haben, sollte sich der Mittelstand weiter auf die Verschlankung und Modernisierung der eigenen IT-Architektur konzentrieren sowie Kapazitäten und Know-how für die Teilnahme an digitalen Datenräumen schaffen. Nur Unternehmen, die entsprechende Vorbereitungen getroffen haben, werden zukünftig in der Lage sein, eine maßgebliche Rolle in den digitalen Wertschöpfungsketten der Zukunft zu spielen, deren Fokus nicht an den eigenen Fabriktoren Halt macht. In jedem Fall sollten die Unternehmens- und IT-Verantwortlichen keine Zeit verlieren und sich schnellstmöglich auf diese völlig neuartige Form der Datenökonomie vorbereiten – sowohl innerhalb des eignen Betriebs als auch im Hinblick auf externe Ökosysteme.

Der Autor

Björn Goerke ist Chief Technology Officer bei der proALPHA Group.

Björn Goerke ist Chief Technology Officer bei der proALPHA Group.