Künstliche Intelligenz wird sich im Büro und in der Produktion durchsetzen und dabei Jobs gefährden. Das erwartet eine Studie der Bonner Wirtschafts-Akademie und der Denkfabrik Diplomatic Council. Auf den Umbruch sollten sich Wirtschaft, Sozialpartner und Politik vorbereiten.

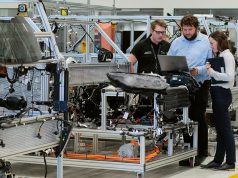

Schon in wenigen Jahren wird Künstliche Intelligenz im Büro und in der Produktion allgegenwärtig sein – mit weitreichenden Auswirkungen auf Beschäftigung, Prozesse und Verantwortlichkeiten. Ein möglicher Arbeitsplatzverlust durch KI gehört dabei zu den zentralen Befürchtungen, die Unternehmen und Gewerkschaften gleichermaßen beschäftigen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Auswirkungen von KI und Robotik auf die Arbeitswelt“, welche die Bonner Wirtschafts-Akademie und der Denkfabrik Diplomatic Council gemeinsam durchgeführt haben. Darüber hinaus sollen sich Humanoide Roboter innerhalb der nächsten 15 Jahre im Arbeitsalltag breit machen.

„Künstliche Intelligenz wird sich nicht nur in den Computersystemen, sondern auch in der realen Welt viel schneller verbreiten als gemeinhin angenommen“, berichtet Studienleiter Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie und Co-Chair des Real-World AI Forum im Diplomatic Council, das zum Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört.

Im Büro ab 2027 – in der Produktion ab 2030

Für die Studie hatten die Forscher 150 Führungskräfte aus großen und mittelständischen Unternehmen (Arbeitgeber) sowie Gewerkschaftsfunktionäre als Vertreter der Arbeitnehmerseite zu ihrer Einschätzung zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und Robotik in Deutschland interviewt.

Über zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) sind sicher, dass Künstliche Intelligenz spätestens 2027 zum Büroalltag gehören wird, vergleichbar beispielsweise mit Office-Software. Der Einzug in Fertigungshallen dürfte etwas länger dauern. Laut Studie ist ein gutes Drittel (35 Prozent) davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz in der Produktion ab 2030 eine maßgebliche Rolle spielen wird. Über die Hälfte (55 Prozent) tippen darauf, dass es erst 2040 soweit sein wird.

„Eine überraschend hohe Bedeutung messen Arbeitgeber wie Arbeitnehmer intelligenten Robotern zu“, zitiert Müller aus der Studie. Beinahe ein Fünftel (18 Prozent) der Befragten kann sich vorstellen, dass Humanoide Roboter, die im Aufbau einem Menschen ähnlich sehen und vergleichbare Tätigkeiten wie Menschen verrichten können – bereits 2030 aktiv sein werden. Weitere 15 Prozent erwarten den Einsatz der intelligenten Roboter bis dahin zumindest auf Teilgebieten. Zehn Jahre später, 2040, werden die Humanoiden auf breiter Front im Alltag präsent sein, prognostizieren 40 Prozent der Befragten. 46 Prozent bleiben auch langfristig skeptisch: sie glauben nicht an den Aufmarsch der Roboter vor dem Jahr 2050.

Nicht einig sind sich die Befragten darüber, ob man intelligente Roboter als Sprunginnovation einstuft, vergleichbar mit dem Internet oder dem Smartphone. 20 bis 35 Prozent der Befragten gehen genau davon aus. 40 bis 50 Prozent sind hingegen skeptisch und meinen „Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird“.

Arbeitsplatzverlust durch KI: Wie intelligente Roboter Arbeitsplätze bedrohen

Müller selbst geht davon aus, „dass diese Entwicklung noch viel heißer wird als wir es heute absehen“ und rät Unternehmen und Gewerkschaften, sich darauf einzustellen. Falls nämlich die Humanoiden Roboter künftig tatsächlich unseren Alltag so stark dominieren wie Smartphone und Internet, dann könnten sie rund die Hälfte aller Arbeitsplätze ersetzen, meinen über drei Viertel (77 Prozent) der befragten Führungskräfte aus der Wirtschaft und Gewerkschaftsfunktionäre. 58 Prozent sind davon überzeugt, dass in Zukunft beinahe ein Drittel aller Jobs von intelligenten Maschinen erledigt wird – ein Szenario, das viele als Arbeitsplatzverlust durch KI bewerten.

Als Gewinner der „Roboter-Revolution“ macht die Studie die Arbeitgeberseite aus – davon sind zumindest 64 Prozent der Befragten fest überzeugt. „Die Produktivitäts- und Kostenvorteile versprechen hohe Gewinne, welche die Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen Flaute und des steigenden internationalen Wettbewerbsdrucks auch dringend nötig haben“, berichtet Müller. 45 Prozent der Befragten sehen auch Vorteile für die Arbeitnehmer – etwa, weil die Roboter eintönige oder schwere Arbeiten übernehmen. Dennoch bleibt der Arbeitsplatzverlust durch KI ein zentraler Kritikpunkt, insbesondere mit Blick auf weniger qualifizierte Tätigkeiten, die automatisierbar sind.

Nimmt man die Firmengröße als Maßstab, wird vor allem die Konzernwelt von den intelligenten Robotern profitieren, meinen 79 Prozent der Befragten. Immerhin 46 Prozent sehen in dieser Entwicklung auch große Potenziale für die mittelständische Wirtschaft. „Viele Mittelständler werden sich erstmals einen Roboter in der Fertigung leisten“, verdeutlicht Studienleiter Müller. Der Grund: Während die bisherigen Industrieroboter aufwändig für eine bestimmte Aufgabe programmiert werden müssen, soll die künftige Generation dank maschinellem Lernen nach kurzer Anlernphase verschiedene Tätigkeiten übernehmen können – was einerseits die Effizienz steigert, andererseits aber den Arbeitsplatzverlust durch KI weiter beschleunigen könnte.

Anzeige | Fachartikel, erschienen im IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0

|

|||||||||||||

Logistik, Montage und Qualitätskontrolle

Drei Viertel der Befragten erwarten, dass die Roboter künftig vor allem in der Industrie zum Einsatz kommen. Als mögliche Einsatzgebiete gelten Logistik und Supply Chain Management (43 Prozent), Lager und Materialhandhabung (42 Prozent), Wartung (37 Prozent), Qualitätskontrolle (34 Prozent), Montage (29 Prozent), Facharbeiten (28 Prozent) und gefährliche Aufgaben (27 Prozent) sowie die Kleinserien- und Einzelfertigung (24 Prozent). „Ein Großteil der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter traut der neuen Robotergeneration offenbar nahezu unbegrenzte Fähigkeiten zu, wobei der zeitliche Horizont unbestimmt bleibt“, erläutert Studienleiter Müller. Er verweist darauf, dass 58 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass der Anteil manueller Tätigkeiten, die Maschinen in der Industrie übernehmen, künftig auf bis zu 50 Prozent ansteigen wird. Beinahe ein Drittel (32 Prozent) ist zudem fest überzeugt, dass die Roboter künftig auch im Büro Tätigkeiten übernehmen. Der befürchtete Arbeitsplatzverlust durch KI wird damit zu einem der zentralen Themen der kommenden Jahre.

„Die Studie zeigt, dass wir ein Fenster von wenigen Jahren haben, bis diese Roboter-Revolution stattfindet“, mahnt Müller. „Diese Zeitspanne sollten Unternehmen und Gewerkschaften gemeinsam nutzen, um sich über den Umgang mit den Folgen dieser Entwicklung auf die Arbeitswelt zu verständigen.“ Dabei sieht der Chef der Bonner Wirtschafts-Akademie keineswegs nur negative Auswirkungen: „Künstliche Intelligenz und Robotik sind gut geeignet, den Fachkräftemangel zumindest teilweise auszugleichen.“ Diese Einschätzung teilt mehr als die Hälfte (54 Prozent) der befragten Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter. Allerdings sei auch die Kehrseite der Medaille unübersehbar. Dazu gehören eine potenzielle hohe Arbeitslosigkeit, wie ein knappes Viertel (23 Prozent) der Befragten befürchtet, sowie die starke Belastung der Renten- und Sozialsysteme (17 Prozent). Jürgen Frisch